4月22日の夜、日本武道館で行なわれた“アースデー・コンサート”は、夏川りみの美しい歌声で幕を開けた。吉川忠英のギターをバックに歌われる「涙そうそう」と「道しるべ」。透き通るようなその歌声は、外の世界の喧騒を忘れさせてくれた。

次に登場した及川光博の絢爛豪華なライヴも、また違う意味で現実を忘れさせてくれるものだった。忌野清志郎とのユニット“ミツキヨ”での「強烈ロマンス」も含めて、生ミッチーを初めて目撃する観客を唖然とさせるそのパフォーマンスは、たとえ会場の外が悲惨な戦場だったとしても、それを忘れさせてくれそうだ。

忌野清志郎のソロ・コーナーは、ボブ・ディランの名曲の日本語詞カヴァー「風に吹かれて」で比較的静かに始まった。と思ったら次の曲は、なんと「あこがれの北朝鮮」! 一部では歓声が上がったものの、ほとんどの観客はあっけにとられていた。そして「ブーアの森」と「花はどこへいった」を挿んで、最後はジミヘンばりの「君が代」。過激な選曲だなあ、と現場では呑気に感心していたが、翌朝の新聞で生放送の一部がカットされていたことを知った。如何にも清志郎らしいパフォーマンスだと僕は思ったけれど、主催者側は困惑するかもしれないな、たしかに。

「君が代」のエンディング前にはザ・ホーボー・キング・バンド(H.K.B.)のメンバーがスタンバイし、キング・カーティスもぶっ飛びそうな「チェンジズ」の演奏が始まると、会場の空気が一気に変わる。佐野元春と忌野清志郎が同じステージの上にいる、というシーンを目撃するのは初めてだ。元春と清志郎が並んでいると、まるでボブ・ディランとオーティス・レディングが共演しているみたいに見える。その場合、H.K.B.はザ・バンドだろうか、それともブッカーT & The MG'sだろうか、などと反射的に考えてしまったが、なにしろキング・カーティスのザ・キングピンズにも匹敵する達人集団だから、やろうと思えばどちらにだって容易になれるだろう。

バリー・マクガイアの1965年の全米No.1ヒット「明日なき世界」の日本語詞カヴァーは、清志郎の持ち歌だが、元春とH.K.B.にもよく似合う。優れたソングライターだったP.F.スローンがディランの「戦争の親玉」などにインスパイアされて書いたフォーク・ロックの名曲。清志郎と元春とH.K.B.という組み合わせがとても居心地よく感じられる。

続いてはRCサクセションの名曲「トランジスタ・ラジオ」。元春とH.K.B.の演奏はザ・フーを連想させるようなものだった。いまは亡きキース・ムーンを思い出させるシータカの嵐のようなドラミングに乗って、元春もピート・タウンゼンドばりに派手に右腕を振りまわすギター・カッティングを披露する。元春のギター&コーラスで演奏される「トランジスタ・ラジオ」なんて、もう二度と聴けないかもしれない。

そして次の曲は「清志郎が『トランジスタ・ラジオ』なら、僕は……」というわけで「悲しきレイディオ」。清志郎がコーラスで参加した「悲しきレイディオ」も、きっと今夜のこのステージでしか聴けないものだろう。元春とH.K.B.の演奏はとても快調で、当然のように「デトロイト・メドレー」へとなだれ込む。そこまでやるか、と思わせるほどのテンションでH.K.B.の演奏は豪快にドライヴし、ステージの上の元春も20年前に戻ったかのようなパフォーマンスを見せてくれた。

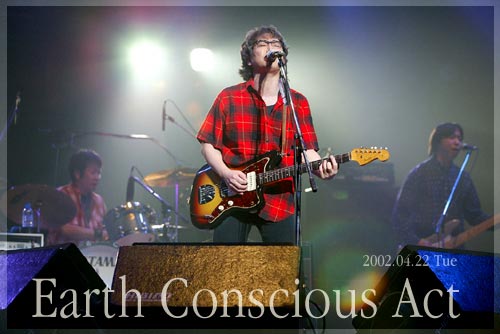

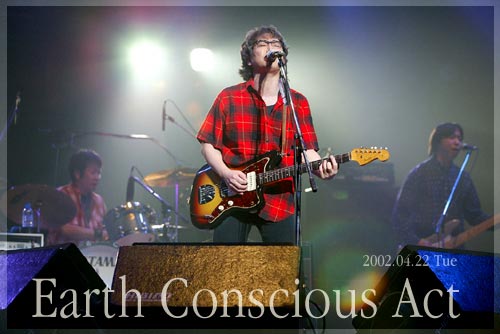

出番を終えた清志郎を見送ってからの、元春とH.K.B.のギグは、それまでのテンションが異様なまでに高かっただけに、一転して落ち着いたものとなった。「ストレンジデイズ」「シェイム」「愛のシステム」「ヴァニティファクトリー」というセットリストは、明らかに“アースコンシャス”というテーマを意識したものだ。思索的なまでにクールな演奏も相まって、僕らが何のためにここに集まっているのか、その理由を改めて思い出させてくれた。聴き手を思考停止に陥らせるロックンロールがこの世界には溢れているが、積極的に“考える”方向へと聴き手の背中を押してくれるロックンロールは少ない。

“アースデー・コンサート”に参加したミュージシャンたちはそれぞれのスタイルでメッセージを発信していた。清志郎の“ハプニング”は彼らしいメッセージであり、元春のクールなパフォーマンスも彼らしいメッセージだった。そして、H.K.B.のバックアップによる二人の共演から僕らはとても大切なメッセージを受けとった。彼らから受け取ったメッセージをひと言で表現するとしたら「本気でやろうと思えば、できないことは何もない」。それは容易なことじゃない。けれども、決して不可能じゃない。